Mendelssohn sei ein «Stachelschwein», schimpft Hector Berlioz. Mendelssohn wiederum möchte Berlioz «todt beissen», so sehr ärgert er sich über dessen «nach aussen gekehrten Enthusiasmus». Manche Künstlerfreundschaften wirken schlichtweg unwahrscheinlich: Hier der autodidaktische «Zukunftsmusiker» Berlioz, der nicht nur mit seinen unkonventionellen Werken, sondern auch mit seinem genialischen Gebaren Aufsehen erregte. Dort der früh geförderte Klassizist Mendelssohn, der in Berlioz’ Augen «die Toten» – also die musikalische Tradition – «ein bisschen zu viel liebt». Und doch schätzten sich die beiden Komponisten.

Erstmals begegnet sind sich Mendelssohn und Berlioz 1831 in Rom. Der 22-jährige Deutsche weilt im Rahmen seiner Grand Tour für mehrere Monate in der Ewigen Stadt. Der sechs Jahre ältere Franzose ist Stipendiat in der Villa Medici, dem Sitz der Académie de France. Vier Anläufe hat Berlioz benötigt, um den ersehnten «Prix de Rome» zu gewinnen. Mit seiner Erfolgskantate Sardanapal (hier reinhören) ist er selbst allerdings nur mässig zufrieden, wie er Mendelssohn bekennt. Der reagiert recht unverblümt: «Mein Kompliment … über Ihren Geschmack! Offen gesagt: Es ist ganz erbärmlich!»

Ohnehin wird Mendelssohn nicht wirklich warm mit den Kompositionen seines französischen Kollegen. «Ohne einen Funken Talent», urteilt er und lässt sich in seinen Briefen an die Familie in Berlin mit scharfen Worten über Berlioz’ Symphonie fantastique (hier reinhören) aus: «Da haben alle Instrumente den Katzenjammer und vomieren Musik», heisst es etwa. Oder: «Kalte Thorheiten, kalte Leidenschaftlichkeit […], ein blosses Grunzen, Schreien, Kreischen.» Mendelssohn stört sich insbesondere an Berlioz’ Kombination von autobiografisch grundierter Programmmusik und grellen Orchestereffekten. Und er beklagt: «Sieht man nun ihn selbst, den freundlichen still nachdenklichen Menschen […], wie scharf und richtig er alle Dinge beurtheilt und erkennt, nur über sich ganz im Finstern ist, so ist das unsäglich furchtbar.» Denn Berlioz sei «ein sehr angenehmer Mensch und spricht gut, und hat nette Ideen, und man muss ihn liebgewinnen».

Berlioz dagegen hält Mendelssohn «für eines der grössten musikalischen Talente unserer Zeit», lobt etwa das «zarte, feine musikalische Gewebe» und die «reichen Farben» der Hebriden-Ouvertüre, die ihm Mendelssohn in Rom vorspielt (hier reinhören). Gleichzeitig stört er sich an dessen selbstgewissen Urteilen, an der «unbeugsamen Strenge seiner Kunstprinzipien»: «Er war ein Stachelschwein, sobald man von Musik sprach; man wusste nicht, wo ihn anfassen, ohne sich zu stechen.» Auch meint er einen gewissen Dünkel ihm gegenüber zu bemerken. So wage es Mendelssohn, seine Liebe zur und sein Verständnis der Musik Bachs und Glucks in Zweifel zu ziehen. Doch Berlioz rächt sich: Er legt eine wenig bekannte Gluck-Arie aufs Klavier, ohne Angaben zu Urheber und Titel. Mendelssohn spielt sie vom Blatt – und weil er sie für «ein Bruchstück aus irgendeiner modernen italienischen Oper» hält, «parodierte er dabei auf groteske Weise». Darauf Berlioz: «Ach! Sie lieben Gluck nicht? Sie sehen: Ich kenne ihn besser als Sie.»

Trotz ihrer musikästhetischen Differenzen schätzten sich die beiden Komponisten menschlich und als anregende Gesprächspartner: Sie treffen sich fast täglich, unternehmen Ausflüge in die Campagna, pilgern zum Grab des Dichters Tasso. Sie begegnen dem drückenden Scirocco, indem sie miteinander musizieren: Berlioz singt, Mendelssohn begleitet ihn am Klavier. Und sie diskutieren derart hitzig, dass Mendelssohn einmal fast verunfallt: Beim Besuch der Caracalla-Thermen, erinnert sich Berlioz, habe er Mendelssohns «Darstellung seiner religiöse-orthodoxen Meinung» mit einer «Ungeheuerlichkeit» gekontert. Woraufhin Mendelssohn strauchelte und «eine zerfallene, recht steile Treppe hinabrollte. ‹Seht mir die göttliche Gerechtigkeit!›, sagte ich und half ihm aufstehen, ‹ich lästere, und Sie fallen.›»

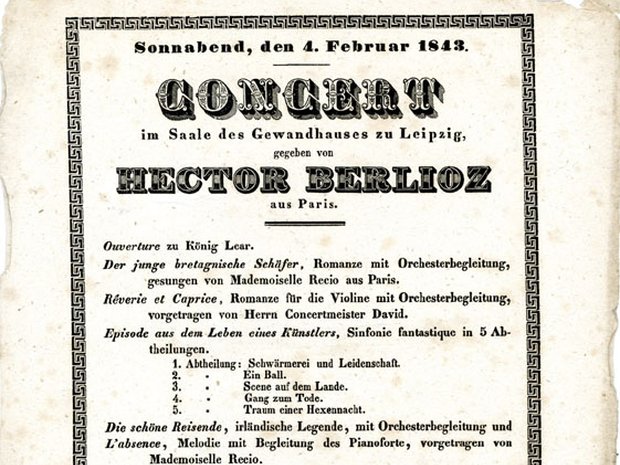

Zwölf Jahre später meldet sich Berlioz bei Mendelssohn. Er beabsichtigt, auf seiner Konzertreise durch Deutschland auch in Leipzig Station zu machen, wo Mendelssohn mittlerweile als Gewandhauskapellmeister amtet. Der reagiert entzückt: «Mein lieber Berlioz! Ich danke Ihnen […], dass Sie noch das Andenken an unsere römische Freundschaft bewahrt haben! Ich werde sie mein Leben lang nicht vergessen und ich freue mich darauf, Ihnen dies in kurzer Zeit mündlich und in meinem Vaterland sagen zu können.» Sogleich setzt sich Mendelssohn für Auftritte des Kollegen mit «seinem» Gewandhausorchester ein. Ausgerechnet die Symphonie fantastique, der er in Rom so gar nichts abgewinnen konnte, darf Berlioz dirigieren! Ja, weil der eigens aus Dresden herbeibeorderte Harfenist heillos überfordert ist, übernimmt Mendelssohn höchstpersönlich dessen Part – auf dem Klavier. Sein Urteil über Berlioz’ Programmsinfonie bleibt indes reserviert: «Über Gefallen und Nicht-Gefallen» gebe es «viel verschiedne Meinungen», bescheidet er seinem Freund Ferdinand Hiller diplomatisch.

Berlioz wiederum bewundert Mendelssohns Kantate Die erste Walpurgisnacht, deren Aufführung er in Leipzig miterlebt (hier reinhören). Er ist «erstaunt über den Glanz der Komposition» und bittet Mendelssohn begeistert, die Taktstöcke zu tauschen, «Kupfer für Gold». Beglückt nimmt Berlioz Mendelssohns «Musikzepter» entgegen und legt, als er ihm am Folgetag sein «plumpes Stück Eichenholz» zukommen lässt, eine Notiz bei, die ihn als Leser von James Fenimore Coopers Der letzte Mohikaner ausweist: «Grosser Häuptling! Wir haben uns versprochen, unsere Tomahawks auszutauschen; hier der meine!». Weiter heisst es: «Meiner ist grob, deiner einfach» – eine unfeine Anspielung auf ihre unterschiedlichen künstlerischen Ideale?

Riccardo Chailly und das Lucerne Festival Orchestra erinnern im Schlusskonzert ihres Mendelssohn-Fests an diese ungewöhnliche Künstlerfreundschaft: mit der Italienischen Sinfonie (hier reinhören), an der Mendelssohn 1830/31 in Rom zu arbeiten begann, und mit Berlioz’ Vokalzyklus Les Nuits d’été (hier reinhören). Denn dessen viertes Lied, Absence, setzte Berlioz 1843 bei seinem Gastspiel in Leipzig aufs Programm – und erntete dafür von Mendelssohn ausnahmsweise lobende Worte.

Malte Lohmann | Redaktion